Transcription Christiane Monier

Relecture Marie-Valentine Martin, L.L. de Mars

NE PAS EN FAIRE UNE PIPE (ET SE TAILLER)

Texte inédit, devant probablement le rester : il s'agit sans doute ici des notes de 1975 auxquelles M.V. fait allusion dans une lettre à Châtel dans laquelle M.V. écrit :

« JE VOUS DONNE, quand vous repasserez à Lorient, quelques notes de 75 rédigées plutôt comme pour moi-même aux autres, afin d'expliciter une «démarche». Ces notes, je n'ai jamais voulu qu'elles soient publiées, (elles faillirent l'être malgré moi un jour), elles sont à parcourir comme ça, en marge, vite. Je n'aime pas leur style. » Ce texte semble être une sorte de retour sur le long et passionnant Caviardages de 1972 en regard duquel il gagne à être lu.

« Vous attribuerez à votre pipe l’étrange faculté

de vous fumer »

Baudelaire

RETOURS, PERTES.

Une quinzaine de tracts (1971-1974) où quelques aperçus incisifs

sur ma claudication côtoient la considération prudhommesque. Par

détails et par côtés, j’ai rendu compte de ma petite traversée

des signes.

TAMPONS

Une quinzaine de tampons (1969-1975). Le premier: INSTITUTO / Échantillon

N°. Le dernier: Vachey déplace les guillemets.

DÉGOÛT POSITIF

D’abord le dégoût et l’impasse (lié au refus d’exceller

dans ce qui n’était plus que styles ancien puis moderne), le sentiment

d’une usure irrémédiable et son exploration radicale, le choix

de la mort contre la mort, le saut incongru, erratique. Dans la désertion,

je découvrai l’excès.

« ANTI-CITATION »

Au moment où j’incorporais (1),

dans ce qui était toujours ma poésie, de menus bouts de phrases

de Le Monde, qu’est-ce qu’on poétait ici ? (Sur fond et contexte

débandade / rebandage déclenché par Tel Quel).

En très gros : OO - une fausse poésie d’un faux quotidien. O -

le déjà Tel Quel provincialisé (déni d’une

poésie négative s’installant avec arrogance, très hégeliennement

(parodie triomphale nourrie du savoir) dans la vieille charogne. a) l’imagisme

bachelardien : illusoirement ouvert (bonne conscience phénoménologique).

b) les divers concrétismes dans le cercle de leur trouvaille. c) la beat-génération

revue et corrigée à la française par le post-surréel.

d) le petit dé de mes occupations connexes (pas grand-chose en somme),

un temps faible parmi tous ces temps forts: une espèce de pratique du

quelconque, de l’insignifiant.

Les petits bout de phrases chassèrent l’imagisme. Loin de nier les processus

symboliques, je les dégageais, transversalement.

« Gommages » (ou : Épigrammes plats, ou :

Effaçades. même texte) (2)

ne fut qu’un montage de prélèvements journalistiques. Je détruisais

une certaine métaphore, non pas l’image. Je déplaçais le

texte, entre la Réactivation et l’Avant-Garde.

SCÈNES D’OB

«Gommages» (effaçades), entrée dans la non-couleur,

sortie vers le neutre, c’était l‘antipode absolue de «Scène

d’Ob» (3), ce théâtre

de l’hyper imagisme (v. la page 158, «Quelques accessoires» ).

Dans la préface-tract à «Portrait de la France» (4)

je me défendais (un peu comiquement) de faire du «collage»

, ce mot étant connoté par toutes sortes de choses dont je me

détournais résolument.

Ce que «Gommages» renversait primairement, contradictoirement, c’était

le sens et la référence. Se découvrait, en mode mineur,

l’indiscernabilité du pathos et du logos, leur double jeu et leur jeu

double non seulement réglé mais aléatoire, historique et

sauvage, dans le formidable potentiel des déplacements infimes.

Moment d’écriture neutre, grise, faible, qui s’inscrivait en faux contre

et en porte-à-faux avec les diverses logomachies imagiste, critique,

imagiste-critique.

Pratique intertextuelle et figurale, sans Théorie.

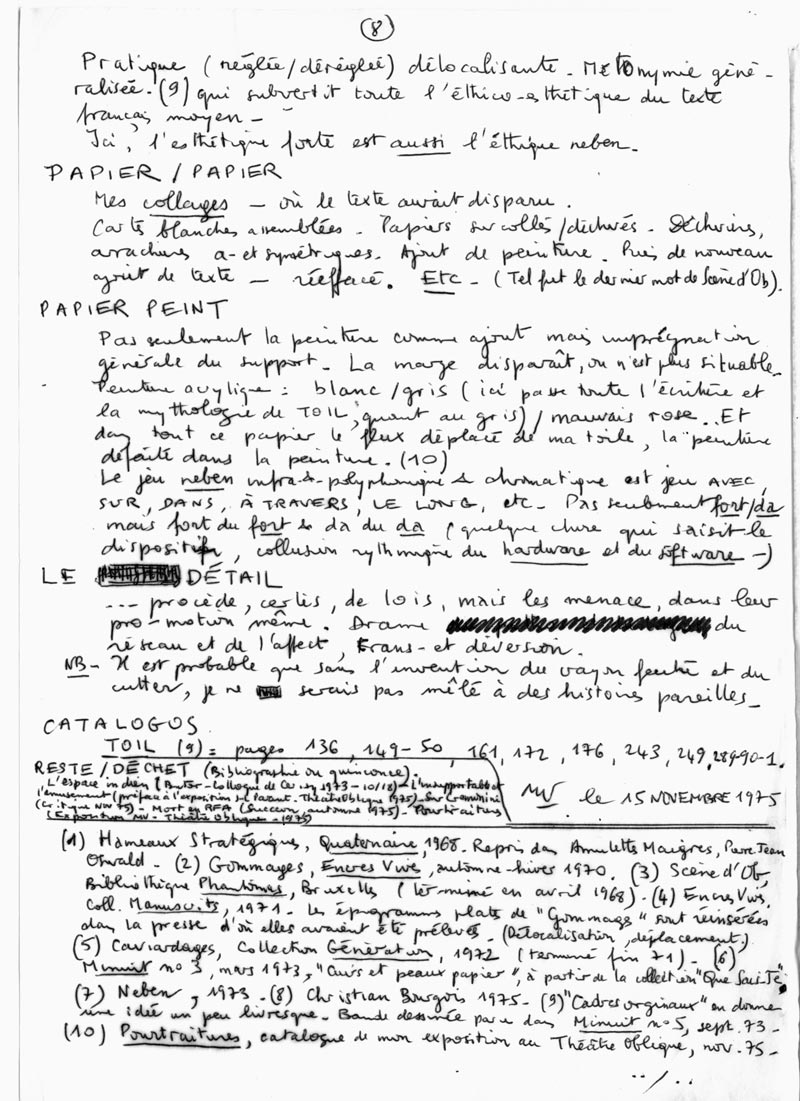

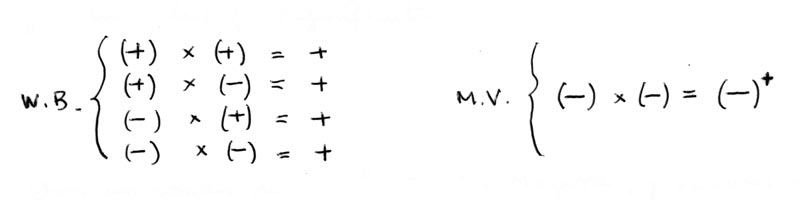

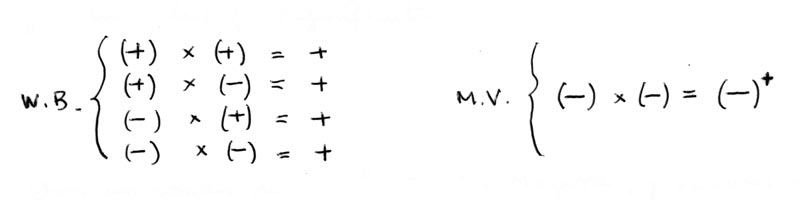

PLUS MOINS

Cut-up, certes. Pas à la manière du grand W.B., plutôt dans

le non-intéressant, free mais pas funky, côté Cage peut-être.

J’appelais ça anti-citation : plus c’était insignifiant, plus

ça signifiait.

Dans un roman de 1968, «C’était à Mégara»,

j’écrivais assez innocemment : «Maintenant, il va falloir perdre».

Belle indécision (quoique allégorique) entre le négatif

et la dépense — comme s’il y avait eu à choisir !

Dans un texte dont j’ai eu rapidement honte (il doit se trouver dans les archives

de A.B.), j’écrivais — cependant — en 1964 qu’«en poésie

le signe moins n’existe pas.» (énorme paradoxe pour les habitués

du sexe / politique à la fenêtre — je revois quelques mines professorales

dubitatives. Aujourd’hui, le minimal (j’en faisais sans le savoir) fait partie

de leur culture).

LA PAGE NOIRE

Dans une page de journal je caviardais des phrases, des mots, des lettres, des

fragments de lettre, au crayon feutre noir. Au début de cette pratique,

une prédilection pour l’insignifiance. Caviardage en registre faible.

Puis la perversion devint intégrale : (+) perverti en (-), (-) perverti

en (+). La mise entre parenthèses introduisant au suspense, la censure

n’est pas saisie par son effet (point de vue politiste et esthético-moral)

mais comme constitutive.

Le texte mutilé fait jouer à fond non seulement la polysémie

(et, en creux, la polysyntaxie), non seulement un autre texte demandé

par les débris de plusieurs surfaces, mais les processus primaires et

ce que je nomme (gravement) principe d’incertitude ontologique (historico-logique).

N’importe quel point intenable (libidinal et sémiotique), toute

constellation de points, devenait complexe discursif-énergétique,

passage décisif-indécidable.

Si je me suis d’abord attaqué au texte journalistique, c’est à

cause de sa fausse neutralité, parce qu’il s’agit d’un texte faussement

hétérogène (et parfois aussi vraiment), d’un texte à

la fois stratégique et impur, d’un gris dangereux.

Par la suite, d’un texte monodique, (de type scientifique ou technique), je

fis un texte pornographique (5) (6).

Nouveau : l’utilisation esthétique (lire = non normative, non scéniquement

typographique) de l’encre et de la page déterminée par le choix

des fragments sémantiques (à laisser / à déterminer).

En ôtant encore, du texte caviardé, les mots subsistants (non pas

en les noircissant dans une seconde phrase mais en les remplaçant par

du blanc), il reste un dessin noir.

Ce dessin peut servir d’empreinte pour marquer des tablettes d’argile. J’ai

réalisé ainsi, avec une même empreinte (ndlr : dont l’origine

est une colonne de L’Express), plusieurs terres cuites identiques.

EVE GUNS LA LA LA *

C’est ce dessin qui m’amena à ce complexe graphique et scriptural plutôt

hot (côté +) qu’est La Langue Slave (7).

Ce livre est à la fois Scène d’Ob partout et des morceaux

possibles d’un palimpseste caché dans Gommages.

![]() Composition: Le Roman de

la momie (Flaubert) ; une page de L’Express ; Le verre (collection

Que Sais-Je, P.U.F.), avec texte et dessins technologiques ; Bandes

dessinées pour adulte ; le commentaire anglais d’un texte russe

absent ; une forme provenant d’un joint de moteur Renault (utilisé

comme pochoir) ; des traits de marker.

Composition: Le Roman de

la momie (Flaubert) ; une page de L’Express ; Le verre (collection

Que Sais-Je, P.U.F.), avec texte et dessins technologiques ; Bandes

dessinées pour adulte ; le commentaire anglais d’un texte russe

absent ; une forme provenant d’un joint de moteur Renault (utilisé

comme pochoir) ; des traits de marker.

![]() Ce texte, imprimé en offset,

à l’encre marron, a uniformisé l’hétérogénéité

du matériau (différents papiers, différentes couleurs d’encre).

Il se compose alors de 20 cartes (= 40 collages), 10 x 16 cm. Toutes les cartes

sont faites de bandes verticales juxtaposées, sauf en bas, une bande

horizontale, pseudo-commentaire (parodique).

Ce texte, imprimé en offset,

à l’encre marron, a uniformisé l’hétérogénéité

du matériau (différents papiers, différentes couleurs d’encre).

Il se compose alors de 20 cartes (= 40 collages), 10 x 16 cm. Toutes les cartes

sont faites de bandes verticales juxtaposées, sauf en bas, une bande

horizontale, pseudo-commentaire (parodique).

L’ordre de succession, le mode de répétition, la dimension des

prélèvements respectifs, varient d’une carte à l’autre.

Une forme toujours identique (phalloïde), mais située différemment

dans le format, confère à chaque carte un pseudo-point nodal alors

que les traits de caviardages renforcent le cut-up.

Il ne s’agit donc pas de poésie permutationnelle mais d’une contradiction

forte entre procédé et processus, mise en œuvre de quelque chose

qui « fait machine » (on sait désormais avec l’Anti-Œdipe,

que les machines « ne fonctionnent que détraquées »

), ce faire-machine excédant tout fonctionnement.

L’encre utilisé pour l’offset, ce fondu marron, est le consentement au

moyen — pour sa perte.

N.B. Je ne m’oppose pas à l’art permutationnel. Pourquoi (et d’ailleurs comment) m’y opposerais-je ? Mes collages donneront, seuls, la réponse.

NEUTRE MONSTRE

Ni l’un ni l’autre, l’un et l’autre, le neutre est à l'ordre théorique

ce que la monstruosité est à l’ordre politique. On ne sait plus

très bien si l’événement fait défaut ou s’il est

en trop. On est dans la folie des paramètres, la catastrophe, l’inouï.

Quand quelques vraisemblances impérieuses mais trop humaines font couac,

les effets incontrôlables, et le mouvement de l’étrange dessin

neben, étrange-ici, désignent le monstre neutre.

Comme en un caviardage, le déchet bouscule le reste, quelque chose de

mal connu se transforme et redessine. Entre l’arbitraire et l’aléa, le

crayon feutre maintient et efface, avec un haut et bas calcul, une irresponsabilité

scrupuleuse, la mémoire tranchant dans l’oubli, tranchée d’oubli.

Reste / déchet s’engendrent / se détruisent, matière même

du principe, principe de matière, errance de l’ordre.

VEDUTA & PSEUDO

Mes livres (cut-up tridimensionnel) ne mettent à jour, ne procèdent

d’aucune combinatoire : ils fixent un pseudo-fantasme, mais précisément

le pseudo du fantasme. Mes livres reconstituent-ils une scène singulière ?

Chaque livre, de format bien net, ressemble à un cadre, la succession

en profondeur des découpes pourrait n’être qu’une enfilade de vues.

Non, même pas en un sens parodique. De fausses perspectives n’apparaissent

que pour leur dissolution.

Qu’on abandonne le « pliage » et le « tassement »

rituels du « minuscule tombeau, certes, de l’âme »

(Mallarmé), lequel, vide, s’encombre encore trop. Étrange cénotaphe

grouillant de si beaux corps — en travers de quoi j’inscris une cicatrice fugace,

un tatouage tenace, un passage encore pseudo mais réel parce que pseudo.

Je peux bien découper le même livre (plusieurs exemplaires matériellement

identiques d’un même livre), à chaque fois, que je le veuille ou

non, la découpe sera différente. Ainsi le « Discours

de l’Améthode » (Des cartes, 16 exemplaires juxtaposés

en carré.)

L’art permutationnel institue un faux labyrinthe (répertoire d’éléments

x loi-opération, perturbations réglées, pseudo-hasard des

suites cycliques). Ici c’est la répétition impure qui produit

la différence.

Le fantasme se montre comme scénario, aspect mi-diurne mi-nocturne d’un

dispositif oscillant de l’énergie au signe, puissance figurale.

PORNOGRAPHIE

Mes premières agressions contre le livre (1971) relèvent de la

névrose. Par ex., « 12 accès au Cambodge par la Voix

Royale », avec une incision vaginoïde dans 12 exemplaires d’un

roman d’André Malraux.

Puis la découpe devint géométrique (trait de coupe horizontaux

et verticaux) et calculée. Maintenant, le trait de coupe (déterminé

par le choix du texte comme avec les « caviardages » )

oblique et courbe alterne (non régulièrement) avec les traits

horizontaux et verticaux.

Si de Bernanos (par ex.) je fais un texte pornographique, il m’est impossible

de découper Sade, sinon — afin que la perversion ne s’arrête pas

— en en banalisant le texte.

Je ne peux découper la littérature qui me répugne et ne

veux entrer dans le menu de cette répugnance.

Mobile — si je pouvais découper ce livre de Michel Butor, ça

signifierait que je n’ai pas écrit La Lange Slave.

W.B. — si un jour je suis mort.

Denis Roche — Quel lamentable con pourrait m’inviter à découper

le Mécrit ?

Maurice Roche — Je découpe compact dans l’amitié. Mais

c’est un cut-up absurde, mon procédé détruisant l’efficacité

d’une autre écriture.

DÉPENSES EN APPAREILLAGE (= DA), —

fin 70, inédit (sauf quelques fragments in « La nouvelles

Poésie française » , de B. Delvaille, Seghers). Écrit

après « Gommages » (=GO).

En fait, écrite sans intention de composer = j’avais noté des

mots, des morceaux de phrases sur des pages. En rouvrant ces pages… j’eus l’idée

de retaper ces notes telles quelles.

![]() GO - L’immobilité

suspecte. D’implicites mandats d’amener contre la fausse absence et la fausse

présence = leur double jeu anéanti en pseudo-surfaces silencieuses.

Traque vide.

GO - L’immobilité

suspecte. D’implicites mandats d’amener contre la fausse absence et la fausse

présence = leur double jeu anéanti en pseudo-surfaces silencieuses.

Traque vide.

![]() DA – Ensemble

de pièces hétéroclites - Self & hétéro-induction

– Dispositif bruyant, qui fraie la pratique du caviardage et sans doute celle

de « La Langue Slave » (LLSL) (Prélèvements

lexicaux et syntaxiques effectués dans des bandes textuelles de mêmes

types). Détraque.

DA – Ensemble

de pièces hétéroclites - Self & hétéro-induction

– Dispositif bruyant, qui fraie la pratique du caviardage et sans doute celle

de « La Langue Slave » (LLSL) (Prélèvements

lexicaux et syntaxiques effectués dans des bandes textuelles de mêmes

types). Détraque.

CE QUI différencie GO et DA c’est une

posture dans le rapport décalé et distordu négation/dépense.

PARADOXIE

GO = accent sur les blancs et les

vides du texte.

HÉTÉRODOXIE

DA = accent sur les articulations et dé-caténations ----

dérapages vide/plein

ADOXIE

L.LSL = transversalité textuelle / figurale après

passage du noir.

NEBEN

Aucun texte n’est découpé pour les mêmes raisons. Comme

le remarquait judicieusement A.B., le même cut-up commence devant la bibliothèque

au moment où la main se pose sur un volume.

Dans le jeu métaphoro-métonymique (citationnel, paragrammatique,

avec toutes les attirances, contaminations et décrochages possibles),

le cut-up affirme la supériorité métonymique, la force

neben.

Mes livres ne sont pas « objets » parce qu’ils ne décident

pas entre le regard et l’œil, et parce qu’ils affirment la puissance hétérogène

du texte.

LIBIDO FONCTIONNAIRE

Quand je découpe mon dernier livre TOIL (8)

je ne fais que me retrouver à chaque mot. Possible cependant

que TOIL découpé soit vu et lu autrement. (Dissymétrie

production/consommation dans la dissymétrie historique des sujets). En

fait, plutôt une régression.

EMBALLAGE PLASTIQUE

Distance et proximité du produit dans la parodie d’une barre. (Dans toute

cette bibliothèque perdue, un seul livre où un filet translucide

de colle unit l’emballage plastique au texte. — J’ai donné ce livre).

BONNES POUR LES PORCS (diversion politique)

Ma perversion (je préfère déversion — et diversion même

— ou aversion) de textes respectivement érotiques et politiques efface

le temps fort (le temps substantif qui fait thème et exclusion), trouve

le signifiant dans « l’insignifiance », l’instant dans

l’instance, joue la relation contre l’axiome, la valence contre la définition,

la figure aux dépens du graphe. Découverte primaire, vraiment

pratique, que la politique est l’érotique. Et réciproquement.

On ne nie pas la posture axiomatique. On l’empêche d’instaurer la théologie

politique. L’Art qui, en un (seul) sens, serait le contraire de la logique,

n’est pas le contraire de la Politique. Il en figure les pertes et la perte.

(MÉDIATION)

Même la médiation existe – dans la logique moyenne de

l’impuissance économique politique (figure étatique de la stase

kitsch générale). L’Art se situerait alors quelque nulle part,

« entre » la médiation et la répétition.

« … et que la répétition est proprement ce qu’on a

appelé par erreur la médiation. » Dommage que Kierkegaard

ne mange que le cœur de la salade, les feuilles étant « bonnes

pour les porcs » .

COLLAGES

Ce qui avait été dissimulé au profit de la machinerie slave

(papier, couleur, dans tous leurs aspects matériels) fait retour.

Les 20 cartes mobiles de La Langue Slave développaient un hyperidéogramme

sans commencement ni fin mais susceptible de détournement latéraux

sans limite.

En juxtaposant symétriquement (en carré ou en rectangle) 16 (ou

24, etc.) exemplaire d’une même carte tirée du jeu de L.L.SL,

j’espère un branchement rationnel / permutationnel.

Pour désapproprier à nouveau, et dévertir la combinatoire,

j’indique quelques possibilités (car elles sont presque innombrables)

:

- Sur un carré de 16 cartes identiques, et pouvant le déborder,

sont disséminés (aléatoirement ou non) et surcollés

4 morceaux de mêmes dimensions d’une 17e carte identique (divisée

en 4 rectangles selon les médianes).

- Ajout analogue à partir d’une carte dépareillée : (a)

ajout à l’intérieur du carré, (b) dans la marge (le carré

étant collé sur un support blanc ou ocre qui le déborde).

- Ajout à partir d’un autre texte.

- Ajout de papier (sans texte).

- Ajout de peinture, de crayon de couleur (aléatoirement, non aléatoirement,

plus ou moins aléatoirement).

- Omission d’une série horizontale (= 4 cartes identiques, si on a un

carré de 16) remplacé par du bristol blanc ou quadrillé

(pouvant recevoir un ajout de texte, de peinture, etc.).

- jeu du collage comme ensemble et de sa marge matérielle (renversement

ininterrompu périphérie/centre, exploration systématique/erratique

du sens et du neutre, de leur impossibilité et scandale, mécanismes

du leurre saisi dans leur processus impur sans double-fond, jeu sans fin de

la signature et de l’excès, fatigue du pouvoir et dérive impersonnelle.).

TOILÉS, GRATTÉS, REPEINTS, CARTOUCHE À BLANC

Ouvertures régulières pratiquées dans du carton toilé,

dégageant le carton sous la toile. Le carton peut être encore gratté,

partiellement repeint, etc. on peut combiner la découpe avec la photo,

Le livre (dont toutes les pages sont collées). Décollage, surcollage,

cartouche vide.

Pratique (réglée/déréglée) délocalisante.

Métonymie généralisée. (9) qui subvertit toute l’éthico-esthétique

du texte français moyen.

Ici, l’esthétique forte est aussi l’éthique neben.

PAPIER / PAPIER

Mes collages — où le texte avait disparu.

Cartes blanches assemblées. Papiers surcollés / déchirés.

Déchirures, arrachures a- et symétriques. Ajout de peinture. Puis

de nouveau ajout de texte — réeffacé. Etc. (Tel fut le dernier

mot de Scène d’Ob).

PAPIER PEINT

Pas seulement la peinture comme ajout mais imprégnation générale

du support. La marge disparaît, on n’est plus situable. Peinture acrylique

= blanc/gris (ici passe toute l’écriture et la mythologie de TOIL, quant

au gris)/mauvais rose. Et dans tout ce papier le flux déplacé

de ma toile, la peinture défaite dans la peinture. (10)

Le jeu neben infra-&-polyphonique & chromatique est jeu AVEC, SUR, DANS,

À TRAVERS, LE LONG, etc. pas seulement fort / da mais fort du fort &

da du da (quelque chose qui saisit le dispositif, collusion rythmique du hardware

et du software.)

LE DÉTAIL

… procède, certes, de lois, mais les menace, dans leur promotion même.

Drame du réseau et de l’affect, trans – et déversion.

N.B. Il est probable que sans l’invention du crayon feutre et du cutter, je ne serais pas mêlé à des histoires pareilles.

CATALOGOS

TOIL (9) = page 136,149-50, 161,

172, 176, 243, 249, 289-90-1.

MV le 15 novembre 1975

RESTE/DÉCHET (Bibliographie ou quinconce).

L’espace indien (Butor-colloque de Cerisy 1973-10/18) – L’insupportable

et l’amusement (préface à l’exposition J-L Parant – Théâtre

Oblique 1975) – Sur Cremonini

(critique Nov 75 - Mort en RFA (Succon, automne 1975) – Pourtraitures

(Exposition MV – Théâtre Oblique – 1975)

(1) Hameaux Stratégiques, Quaternaire, 1968 — Repris dans Amulettes

Maigres, Pierre-Jean Oswald.

(2) Gommages, Encres Vives, automne-hiver 1970.

(3) Scène d’Ob, Bibliothèque Phantomas, Bruxelles (terminé

en avril 1968).

(4) Encres Vives, Coll. Manuscrits, 1971 — Les épigrammes plates de « Gommages »

sont réinsérées dans la presse d’où elles avaient

été prélevées — (Délocalisation, déplacement.).

(5) Caviardages, Collection Génération, 1972 (terminé fin

71).

(6) Minuit n°3, mars 1973, « Cuirs et peaux papier »,

à partir de la collection « Que Sais-je » .

(7) Neben, 1973.

(8) Christian Bourgois 1975.

(9) « Cadres orginaux » en donne une idée un peu

livresque — Bande dessinée parue dans Minuit n°5, sept.73.

(10) Pourtraitures, catalogue de mon exposition au Théâtre Oblique,

nov.75.

* anagramme de LA LANGUE SLAVE (ndr)

A.B. : Alain Borer