Transcription Marie-valentine Martin

Relecture C. de trogoff, L.L. de Mars

Ramages dans une allée

pour Lucien Monnier

REVUE DES SCIENCES HUMAINES (Lille III)

TOME XLVII n°175 JUILLET-SEPTEMBRE 1979

publié par la suite dans la revue

La Parole Vaine, n°4

O ciel je meurs. Elle me mange. El-le me mange. El-l-l-l-le

m-m-m-m-me, man-man-an-an-an-an-g-g-g-g-g-g-g-g-ge.

Les syllabes, les lettres se liquéfient.

[...]

On a eu la chair de poule. Opérateur de cinéma. Bouquets, cantiques,

bannière des missions qui claque au vent. On largue les amarres. Amie

pleure. Petit-Demange agite un mouchoir. Le bateau s'éloigne. Mac Louf

n'est plus qu'un point noir, sa femme une virgule grise.

René Crevel, Babylone.

M. Hunt n'a jamais été un espion hors pair, puisque, fictives

ou non, ses aventures sont ennoblies dans les romans de hall de gare qu'il publie

régulièrement sous des pseudonymes divers. [...] Difficile de

prendre ce personnage au sérieux. Surtout lorsqu'on apprend que les faux

noms donnés à la police par les cinq cambrioleurs du Watergate

étaient tous tirés de ses romans.

Nina Sutton, Watergate story

Si l'on tient pour évident que l'homme tire du plaisir de son imagination,

il faut faire attention que cette imagination n'est pas comme une image peinte

ou un modèle plastique; c'est une construction compliquée, composée

de parties hétérogènes: des mots et des images. On n'opposera

plus alors l'opération qui utilise des signes sonores ou écrits

à l'opération qui utilise des « images représentatives

» des événements.

Ludwig Wittgenstein, Remarques sur Le Rameau d'Or de Frazer.

III. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE.

[...] se croyait, sous le rapport de la fortune, un parti sortable. «

Quant au reste, je vaux bien le bonhomme ! » se dit-elle en se retournant

dans son lit, comme pour s'attester à elle-même des charmes que

la grosse Sylvie trouvait chaque matin moulés en creux. Dès ce

jour, pondant environ trois mois, la veuve Vauquer profita du coiffeur de monsieur

Goriot, et fit quelques frais de toilette, excusés par la nécessité

de donner à sa maison un certain décorum en harmonie avec les

personnes honorables qui la fréquentaient. Elle's'intrigua beaucoup pour

changer le personnel de ses pensionnaires, en affichant la prétention

de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous

tous les rapports. Un étranger se présentait-il, elle lui vantait

la préférence que monsieur Goriot, un des négociants les

plus notables et les plus respectables de Paris, lui avait accordée.

Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait: MAISON VAUQUER.

« C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées

pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables

sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait du troisième étage

), et un joli jardin , au bout duquel S'ÉTENDAIT

une ALLÉE de tilleuls. » Elle y parlait du bon air et de la solitude.

Ce prospectus lui amena madame la comtesse de l'Ambermesnil, femme de trente-six

ans, qui attendait la fin de la liquidation et le règlement d'une pension

qui lui était due, en qualité de veuve d'un général

mort sur les champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit du feu

dans les salons pendant près de six mois, et tint si bien les promesses

de son prospectus, qu'elle y mit du sien. Aussi la comtesse disait

elle à madame Vauquer; en l'appelant chère amie, qu'elle

lui procurerait la baronne de Vaumerland et la veuve du colonel comte Picquoiseau,

deux de ses amies, qui achevaient au Marais leur terme dans une pension plus

coûteuse que ne l'était la Maison Vauquer. Ces dames seraient d'ailleurs

fort à leur aise quand les Bureaux de la Guerre auraient fini leur travail.

« Mais, disait-elle , les Bureaux ne terminent rien. » Les deux

veuves montaient ensemble après le dîner dans la chambre de madame

Vauquer, et y faisaient de petites causettes en buvant du cassis et mangeant

des friandises réservées pour la bouche de la maîtresse.

Madame de l'Ambermesnil approuva beaucoup les vues de son hôtesse sur

le Goriot, vues excellentes, qu'elle avait d'ailleurs devinées dès

le premier jour; elle le trouvait un homme parfait.

« C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées

pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables

sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait du troisième étage),

et sur un joli jardin, au bout duquel s'étendait une allée de

tilleuls. » Nous nous souvenons du prospectus de la Maison Vauquer, l'exactitude

littérale de la citation semble confirmée par la lecture des premières

pages du Père Goriot à peu près dans n'importe quelle édition.

Littérale ? Oui, mais selon une lecture conceptuelle, devons-nous dire,

car il suffit de lire avec plus d'attention pour remarquer de minuscules et

majuscules différences, lesquelles devraient d'ailleurs sauter aux yeux.

Car nous savons aussi trop bien lire, nous négligeons simplement de voir.

Ce texte présenté au début n'est peut-être pas acceptable,

et en vertu de quels critères le serait-il ? En fait, il s'agit bel et

bien d'un fragment apocryphe, du moins altéré, indubitablement

faussé, voire faux, éventuellement falsifié. Regardons

plutôt de quoi il retourne.

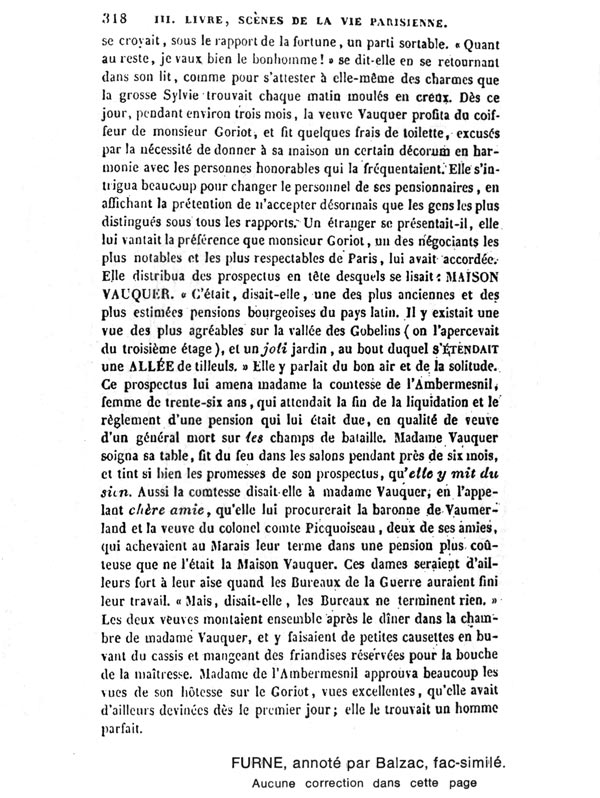

La Pléiade, Gallimard, 1935, ainsi que l'Édition du Centenaire,

Imprimerie nationale, 1950, respectivement aux pages 863 et 21 , ces deux

éditions sous la direction de Marcel Bouteron:

[...] Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait : MAISON

VAUQUER. « C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des

plus estimées pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue

des plus agréables sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait

du troisième étage), et un joli jardin au bout duquel

S'ÉTENDAIT une ALLÉE de tilleuls »

. Elle y parlait du bon air et de la solitude. Ce prospectus lui amena [...]

Ces deux éditions sont irréprochables puisqu'elles restent conformes

à l'exemplaire de l'édition Furne (1843) annoté par Balzac,

qui constitue l'incontestable référence. Ainsi, Le Livre de Poche,

1973 (page 27), offre un texte correct, établi d'après l'édition

facsimilé des uvres complètes illustrées de Balzac, publiée

par les Bibliophiles de l'originale, 1965 et suiv. (page 318), texte corrigé

de la main de l'écrivain.

Inacceptable: uvres complètes, vol. 4, Guy le Prat éditeur,

1957, édition nouvelle établie par la Société des

Études Balzaciennes (page 44):

[...] Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait: MAISON

VAUQUER. C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées

pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables

sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait du troisième étage),

et un joli jardin, au bout duquel s'étendait une

allée de tilleuls. Elle y parlait du bon air et de la solitude.

Ce prospectus lui amena [...]

Il est difficile de manifester à l'égard d'un texte une incompréhension

aussi méprisante, ou un mépris aussi aveugle. Considérons

une édition plus soupçonneuse mais tout aussi incorrecte: La

Comédie humaine, tome 2, Seuil, L'Intégrale, 1965, présentation

et notes de Pierre Citron (page 223):

[...] Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait:

MAISON VAUQUER

C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées

pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables

sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait du troisième étage),

et un joli jardin, au bout duquel S'ÉTENDAIT une ALLÉE

de tilleuls. Elle y parlait du bon air et de la solitude. Ce prospectus lui

amena [...]

La Comédie humaine, tome 3, La Pléiade (nouvelle édition), Gallimard, 1976, sous la direction de P.-G. Castex (pages 65 et 66): une erreur (dont l'imprimeur est seul responsable, nous a dit M. Castex lors d'un échange de lettres), puisqu'on lit « s'étendait » en romain minuscule et « allée » en petites capitales, alors qu'il fallait à la place respectivement des petites puis des grands capitales. M. Castex nous avait déjà donné un texte impeccable du Père Goriot dans les Classiques Garnier (page 29).

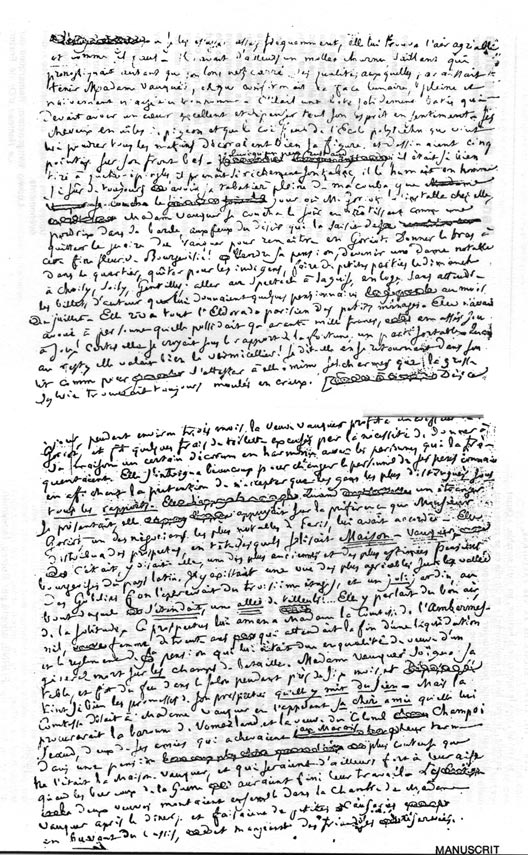

Nous sommes maintenant à même de constater comment un éditeur-présentateur

d'un texte linéaire classique, dès que celui-ci se dévoie

un peu, en prend à son aise, ou plutôt à la mesure exacte

de ses embarras, en matière de typographie et de mise en page, de ponctuation

et de grammaire. Reportons-nous encore au manuscrit proprement dit, en ayant

en mémoire la convention typographique suivante: le soulignement simple,

double, triple d'un mot signifie à l'imprimeur d'utiliser respectivement

l'italique, la petite puis la grande capitale. Nous transcrirons ainsi le manuscrit:

(...) Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait MAISON-VAUQUER.

C'était, y disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées

pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables

sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait du troisième étage),

et un joli (soulignement) jardin au bout duquel s'étendait (double

soulignement) une allée (triple soulignement) de tilleuls...

Elle y parlait du bon air, de la solitude. Ce prospectus lui amena [...]

Notons d'emblée une grammaire des plus douteuses, avec cette succession

confuse de trois « y » dont le premier remplace « prospectus

», le second « une des plus anciennes et des plus estimées

pensions bourgeoises du pays latin » ou même peut-être «

MAISON-VAUQUER », le troisième de nouveau « prospectus ».

Le « y » de « y disait-elle » ne disparaît qu'en

1839, dans l'édition Charpentier. Les guillemets sont introduits en 1843,

dans l'édition Furne, substitués à un tiret qui ouvre la

déclaration de Madame Vauquer, la phrase se terminant par un point:

C'était................................................. tilleuls.

C'est la solution choisie dès la publication du Père Goriot dans

la Revue de Paris, que Balzac considérait comme la première édition.

Dès qu'un tiret désigne le propos rapporté, le premier

« y » devient sourdement redondant et son inanité sera évidente

avant même l'usage des guillemets qui va matériellement enclore

le propos, le libérer en l'encadrant, créer une distance qui sera

en même temps une proximité, en faisant jouer un énoncé

dans un autre énoncé. Le dégagement de plus en plus net

d'un procédé indirect libre est un aspect du jeu mimétique

complexe se jouant dans toute énonciation.

Quant aux parenthèses, elles se trouvent déjà dans le manuscrit,

mais après une hésitation parfaitement lisible. À la place

de la parenthèse ouverte, Balzac avait écrit un « q »

qui sans ambiguïté possible constituait l'initiale d'un pronom relatif,

il s'apprêtait à employer très grammaticalement la subordination:

« qu'on apercevait du troisième étage » , mais la

correction fut immédiate (il ne reste que la trace d'une lettre à

peine raturée). Il y a en tout cas une chose sur laquelle Balzac n'a

pas buté un instant, c'est cette séquence des soulignements, qui

semble s'imposer à lui avec une telle nécessité qu'on peut

en imaginer le mouvement au début, avant que ne soit élaborée

la forme définitive de la phrase entre guillemets à partir de

1843. On pressent autant qu'on analyse combien sont liées grammaire,

ponctuation et typographie, comment tout s'organise autour d'une formidable

pulsion scopique réellement paradoxale, le goût intense pour le

référent recouvrant sa propre parodie. Une parodie elle-même

déjouée, reprise par cette sorte d'hallucination jubilatoire initiale

et y échouant, puisque Balzac, au bout d'un élan qu'il ne peut

plus marquer, s'empêtre dans une rature.

r t r

aue

Les guillemets ont également une valeur d'index instrumental,

visant à la limite à l'inclusion du prospectus dans le roman.

Pensons à la réclame de César Birotteau pour son invention,

elle occupe la page d'un véritable panneau. « Cette pièce

curieuse est au nombre de celles que, dans un cercle plus élevé,

les historiens intitulent pièces justificatives. La voici donc: »

(César Birotteau). Le prospectus de la pension Vauquer est aussi une

pièce justificative. Justifiant quoi ? La grosse astuce, la naïveté

roublarde d'une madame Vauquer ou l'ironie souveraine de Balzac ? Nous-mêmes

emportés dans le jeu de l'écriture, nous nous réjouissons

malgré nous de vieilles questions irréductibles du genre qui dit

quoi en le faisant dire comment à qui, quand, où, etc. Rien logiquement,

sémantiquement, mais non pas esthétiquement , ne légitime

l'emploi de lettres d'un corps de plus en plus grand. En faveur d'une thèse

qui rabattrait la typographie sur le langage affectif, on dira que bien sûr

Madame Vauquer ne recule devant aucun sacrifice, qu'elle (se) paie de mots,

que la déformation et l'augmentation des caractères d'imprimerie

traduit une capacité de tromperie et d'automystification à la

mesure de son lyrisme publicitaire ou de sa publicité lyrique. En même

temps, Balzac se laisse déborder par une puissance de narration qui devient

narration d'une puissance, traître aux pouvoirs spécifiques de

la langue écrite romanesque classique.

La séquence des trois « y » du manuscrit induisait une confusion

entre le prospectus, la pension... et le texte même du roman. C'est la

même polytopie qui travaille la typographie. Si la typographie est ici

paradoxale, l'emploi simultané ou emboîté des guillemets

et des parenthèses est contradictoire, et leur double jeu renvoie

au même paradoxe.

Guillemets, propos de la tenancière rapporté. Parenthèses,

coulisses ou trou du souffleur, Balzac interrompt son personnage, le trahit,

disparaît. Guillemets et parenthèses articulent donc un dispositif

théâtral qui se confond dans l'amplification typographique où

il est impossible de discerner un auteur d'un personnage, un roman d'un texte

inséré. La « vue des plus agréables sur la vallée

des Gobelins » est un attribut essentiel de la pension, la propriétaire

n'irait pas crier sur les toits que la vallée n'est visible que du troisième

étage, car remarquons ici encore l'intrication mimétique le

montant des loyers diminuant avec l'altitude, ce serait les plus misérables

qui disposeraient de la plus belle vue. Guillemets, l'auteur donne la parole

ou fait semblant. Parenthèses, il la reprend, redevient maître

des récits et des images, du vrai et du faux. Le troisième

étage est celui d'une parenthèse se révélant

chambre d'une pension qui est chambre de l'écrivain, son corps, sa

camera obscura, battement du texte, lieu sans cesse disloqué des

embrayages et des ruptures, des transformations, des passages, du rythme. Et

cette parenthèse joue clairement et obscurément ce qu'elle-même

figure dans son propre dessin, comme une lettre ne signifiant qu'elle-même,

comme on dit prendre parfois littéralement un mot. Car la parenthèse

mime la chambre qui est le corps qui est l'il, passage vers et depuis l'origine:

( ). Nous avons ainsi une espèce de rébus mimétique:

( )

rature

En observant déjà le texte conforme, celui de la

librairie, on songe que Balzac aurait pu continuer son amplification en utilisant

des capitales de plus en plus grandes. Il était davantage qu'un écrivain

ordinaire, il connaissait bien l'imprimerie, mais en homme de métier

soucieux de bonne facture: ajouter un corps d'une dimension supérieure

eût créé un déséquilibre, détruit l'économie

normale de toute la page. Balzac ne soupçonne rien de la révolution

poétique qu'accompliront Rimbaud et Mallarmé, il passe à

côté ou dedans sans rien frôler, il a trop d'élan

pour que sa verve sagace mais besogneuse séjourne avec subtilité

dans l'entre-deux du monde et des mots. Ici, c'est en quelque sorte le champ

visuel qui fait irruption dans le champ linguistique. Or la langue ne traduit

pas un référent, elle le constitue autant qu'elle le décrit,

c'est-à-dire que ce mimétisme exécré de tout logicien

resurgit constamment en un point ou un autre, en tout cas ne cesse pas de faire

problème. Mais Balzac ne se pose guère de problème, il

épouse semble-t-il les contours de sa vision et trouve moyen typographique

de la transcrire: écrire ce trans.

Après nous être attardé sur cette citation du texte normal,

consulter le manuscrit devient une expérience troublante, notre intuition

se confirmant au-delà de toute hypothèse. Le mot « tilleuls

» serait-il souligné de 4 traits ? En effet, on voit sur le manuscrit

ces « tilleuls » assis sur de confuses racines: des traits de soulignement

raturés. Combien ? 3 ou 4 ? Certains délires sont contagieux,

j'ai d'abord cru détecter 4 traits. Maintenant, selon moi1, ce qui donne

l'illusion d'un quatrième trait est la rature en ressort-spirale allongée

horizontalement sous le mot « tilleuls » : cette espèce de

rature déborde vers le bas les 3 traits (qui eux ne sont pas contestables),

coagule selon une ligne continue assez problématique, d'où l'impression

d'un trait supplémentaire (le quatrième trait). Ma première

impression, que je crois fausse, partait également d'un constat de bizarrerie

typographico-grammaticale. « Allée de tilleuls » forme un

syntagme, souligner uniquement « allée » est illogique. Sans

doute Balzac s'en est-il aperçu, c'est pourquoi il aurait aussi souligné

« tilleuls » ensuite. Se serait-il alors rendu compte qu'il fallait

logiquement souligner « de » , c'est-à-dire tout le syntagme

? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, s'est-il ravisé pour choisir une solution

bancale ? Faut-il penser que la grammaire n'a rien à voir là-dedans,

qu'il s'agissait de choisir des mots caractéristiques, que l'allée

nous intéresse et non pas les tilleuls, la dénomination objective

d'un arbre s'il existe éventuellement plusieurs variétés

de tilleuls, de toute façon il n'y a pas trente-six manières de

les désigner couramment. Voire... Madame Vauquer (début du roman)

« prononce obstinément tieuilles, malgré les observations

grammaticales de ses hôtes » . C'est nous qui pourrions mettre mentalement

de l'italique à grammaticales, Balzac confondant allégrement grammaire

et lexique. La typographie introduit le corps dans la logique, la ponctuation

la pulsion dans l'arbitraire. Accessoires dans le texte romanesque classique,

relevant de ce que le linguiste Martinet nomme suprasegmental (ainsi désigne-t-il

le ton non codé, ou plutôt non linguistiquement codé, des

phrases interrogatives), les points de suspension deviennent systématiques

chez Céline, fondamentaux de son écriture.

Cette rature, cette reprise, ce remords signale-t-il la velléité

peu consciente d'un quatrième trait, l'hésitation vertigineuse

? Elle nous importe autant qu'un trait en plus, elle indique un champ qui se

déploie (0, 1, 2, 3, rature) et la limite de ce champ, une oscillation

forcée vers l'hallucination et renvoyée: le champ de vision n'entre

pas dans le champ de la narration, l'horizon se rebiffe, au-delà de trois

c'est l'infini qui rate. L'il qui troue la page et nous regarde dans Le bruit

et la fureur eût enchanté le rédacteur anonyme du Petit

Dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris (si Balzac

n'en est pas l'auteur, il pourrait l'être). Mais l'il de Faulkner ne

regarde que la rature de Balzac, qui ne cache rien, sinon l'inquiétude

vite matée d'une distorsion figurale travaillant le texte linéaire

classique.

Nommons récit 1 le dit des personnages, récit 2 le dit de Balzac

sur leur dire, éventuellement récit 3 le dit de Balzac sur son

propre dire d'écrivain. Le roman intitulé Le Père Goriot

est un labyrinthe de ces trois récits entrecroisés d'une façon

qui est style de l'auteur. La citation entre guillemets qui a ouvert notre commentaire

est du récit 1, avec une inclusion de récit 2 qu'enferment les

parenthèses, récits 1 et 2 fusionnant dans l'amplification typographique.

Si l'on veut bien accepter cette équation très sommaire des 3

récits qui convient à notre démonstration, il faut noter

dans tout le livre le recours à l'italique, lieu de confluence des récits

1 et 2. L'italique signale le cliché et la volonté d'un tel signalement.

Ironique ironie qui se retourne en réalité contre un écrivain

qui use en toute bonne conscience du lieu commun, fabrique des stéréotypes

complexes laborieux greffés sur des généralisations idéologiques.

L'italique peut n'avoir qu'une valeur conventionnelle, marquant un degré

de culture, d'appartenance à une classe ou une caste. C'est le cas des

citations latines et étrangères: intra muros, extra muros,

all is true, etc. Dans le rourou du chat, l'italique n'est pas

une distinction dont on bénéficie positivement, elle signifie

la vulgarité familière qui légitime l'onomatopée,

légitimée par la bienveillance condescendante de l'auteur. Dans

les deux cas, aux extrémités supposées basses et nobles

du langage, s'exerce une même ironie faite en tout cas d'une même

distance anthropologique. Revenons au début.

« : non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot »

annonce Balzac (les deux points sont de lui, les guillemets sont de nous). Compléter

« dramatique » par « dans le sens vrai du mot » équivaut

à un certain égard à mettre ce mot en italique: italique

où la suspicion ne recouvre pas la connivence, italique d'affirmation

et non de dérision. Mais Balzac préfère compléter,

commenter, passer chemin faisant d'un mot à l'autre comme du récit

au métarécit. « Dramatique » entraîne vers «

vrai », de quelle vérité d'ailleurs ? Balzac poursuit, après

un point-virgule: « mais l'uvre accomplie, peut-être aura-t-on

versé quelques larmes intra muros et extra ».

Ce drame à la fois vrai et non-vrai, ou drame et non-drame, est donc

celui qui « peut-être » fera verser quelques larmes, etc.

Donnons le début de la phrase (tout ce qui précède nos

deux citations précédentes): « En quelque discrédit

que soit tombé le mot drame par la manière abusive et tortionnaire

dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature,

il est nécessaire de l'employer ici: non que cette histoire »,

etc. Il est nécessaire de l'employer, Balzac le dit et Balzac le fait.

Nous sommes dans la nécessité, le sérieux, le récit

3, où l'italique est impraticable. Quand la littérature de douleur

sera ruinée par une douleur de la littérature, nous passerons

au récit 4 et/ou 0. Balzac n'y accédera pas, sinon dans l'erreur

ou la fureur, le petit délire typographique ou le récit mythique,

la rature, le retour. Le Dictionnaire des idées reçues paraît

en 1911, édition posthume. Entre De l'Amour et Les Mystères

de Paris, plus d'un demi-siècle avant que Valéry ait le privilège

de lire Un coup de dés, Balzac fait se heurter fugacement le

monde dans la manière, littéralement, confusément. Il rature

sans trop savoir quoi, comme Frenhofer ne sait plus ce qu'il peint. On ne trouve

pas chez Balzac cette haine que Flaubert vouait au cliché. Balzac

est partie prenante, c'est un moraliste, un faux ethnologue, politiquement un

homme de droite, pratiquement un homme du centre: homme du mélange, du

jeu, qui ne choisit pas entre le spectacle et la critique, qui n'en finit pas

de passer d'un récit à un autre, erratiquement. Et, sans que nous

puissions démontrer une telle hypothèse, nous pensons que la progression

du nombre des traits (dans le texte manuscrit de notre citation initiale) correspond

peut-être à la succession des récits, plus exactement qu'il

s'agit d'un aspect mimétique analogue, avec une limite qui renvoie à

une origine. Nous aimerions évoquer, pour les conjoindre en une seule

figure complexe, les mythes d'Antée et d'Icare.

Le récit 1 s'hypertrophie et s'écroule, tend à dégager

sa loi et à devenir proie. Le récit 2 est incomplet ou imparfait,

un rien le divertit Le récit 3, souverain, redoutable et précaire,

fasciné publiquement secrètement par son objet, rêvant d'un

récit 4 qui le rendrait facile, ou que lui-même remplacerait. Rien

n'est stable. C'est en n'importe quel point que la Geschichte et l'Historie

se prennent en écharpe. Existe-t-il réellement quelque chose comme

une stase, un régime, une instance, une posture, etc., « 4 »

? Comme avec les nuds de Laing, on se heurte sans doute à une limite

gnoséologique et affective. Aux deux pôles humains antagonistes,

nominal-primaire et épistémologique-descriptif, il est probable

que de multiples seuils et limites intrapsychiques ne soient franchies que par

destruction totale ou nouvelle élaboration. D'où le caractère

souvent illusoire de maintes reconstitutions généalogiques, qui

confondent des traces-résultat avec ce qui s'est passé. Le récit

4 s'entendrait comme utopie, uchronie, ou manipulation gratuite ou cynique,

hyperpataphysique ou totalitarisme mondial, négation de tout récit

1 car dénégation de lui-même comme histoire. Ou, trivialement,

on transcende quelque n° d'ordre. Si l'écrivain le plus sophistiqué

reste encore « populaire », c'est bien parce qu'il a en commun avec

la masse dont il connaît les superstitions, les valeurs, les peurs, la

révolte, cette aptitude à sauter d'un récit à un

autre, cette espèce sans espèce de lucidité aveugle qui

court-circuite les instances de ses va-et-vient. Au lieu de 1, 2, 3, ... N récits,

nous aurions des parcours aberrants grillant des étapes, redessinant

sans cesse des aires de vie, de pensée. D'ailleurs, tout récit

1 est réellement un récit 1', 1", 1'",.. 1n, tout récit

2 un récit 2', 2", 2'",.. 2n, tout récit 3 un récit

3', 3", 3'",.. 3n, etc. En outre, votre récit 1 est mon récit

2, ou vice-versa. etc. Parvenir au récit 3 est une tâche déjà

difficile, quand elle n'est pas vulgaire ou théologique. Le totalisme

herméneutique classique et moderne va postuler un double-fond, nommer

l'innommable. Ce qui fonctionne alors comme police intellectuelle et police

tout court peut désigner l'ordre du bon plaisir et du bien-souffrir,

la possibilité du récit. On a affaire à un univers de règlements,

non à un monde de passages. Toutes les voies sont surveillées,

la diversité mieux qu'interdite: préconisée en sous-main.

« La récente invention du Diorama qui portait l'illusion de l'optique

à un plus haut degré que dans les Panoramas, avait amené

dans quelques ateliers de peinture la plaisanterie de parler en rama,

espèce de charge qu'un jeune peintre, habitué de la pension Vauquer,

y avait inoculé » . Après que les hôtes aient passé

en revue leur santérama, le froitorama (froidorama

? interroge le métalinguistique Bianchon, provoquant la réponse

usagiste de l'employé du Muséum qui invoque « la règle:

j'ai froit aux pieds » ), en attendant la soupeaurama ( «

Pardonnez-moi, Monsieur, dit madame Vauquer, c'est une soupe aux choux »

). Goriot fait les frais du ramage :

C'était, dit Bianchon, un brouillard frénétique et sans

exemple, un brouillard lugubre, mélancolique, vert, poussif, un brouillard

Goriot.

Goriorama, dit le peintre, parce qu'on n'y voyait goutte.

Panorama d'un troisième étage évanoui au-dessus des tilleuls,

Diorama brouillé en brouillard aveugle, transformé en Gorio-Rama.

L'image devient ramage, l'il oreille, bruissement vite réécrit

puisque, avec Goriorama, Balzac abandonne l'italique, normalisant ainsi tous

les mots en rama qui suivront. Balzac participe au babil rituel, il rapporte

et s'amuse, lui-même heureux « de ces riens qui constituent, chez

certaines classes parisiennes, un esprit drolatique dans lequel la bêtise

entre comme élément principal, et dont le mérite consiste

particulièrement dans le geste ou la prononciation » . Le «

suprasegmental » de M. Martinet ? Le non-linguistique ? L'écrivain

tantôt juge, tantôt indique, toujours témoin compromis. Bête

et Sociologue.

Déchu physiquement et socialement, monsieur Goriot, cet excellent Goriot,

devient père Goriot, puis passe de l'état substantif à

l'état adjectif, épithète d'un phénomène

atmosphérique calamiteux, être inqualifiable mais se transformant

d'autant plus en qualification maximale: le titre d'un livre. De « Goriorama

» en « milord Gâôriotte », une identité

vacille, madame de Bauséant ne sait plus avec exactitude s'il s'agit

de Foriot, Moriot, Loriot ou Doriot, toutes les consonnes feraient finalement

l'affaire. Trouble déclin d'un personnage dans l'incertaine déclinaison

d'un nom, chute glorieuse du texte. Lorsque Goriot est en train de mourir, Bianchon

dispose déjà de l'oraison funèbre, anti-tragique, absolument

non-dramatique: « il paraît que nous allons avoir un petit mortorama

là-haut ? » Ramage de la mort, rumeur aussi absurde qu'indéfiniment

répété le nom d'Odessa. Quand le peintre lance que «

les mouchards ne sont d'aucun sexe » , les autres enchaînent par

« Fameux sexorama ! » . Si dans une pension « des deux sexes

et autres » le sexe vient à manquer, c'est que la mort approche.

Devant l'indifférence du pensionnaire convoité, madame Vauquer

« se permit, au commencement de la deuxième année, de l'appeler

vieux matou » . Quand Mistigris, le chat qui fait rourou, disparaît,

on est dans la catastrophe finale:

« Ah ! bien, si mon chat est mort, s'il nous a quittés,

je... » Tout s'effondre. « Lorsque le médaillon toucha sa

poitrine, le vieillard fit un han prolongé qui annonçait une satisfaction

effrayante à voir. » De All is true à Gâôriotte,

quel français traduit quel anglais, quelle animalité anime quel

désir lorsqu'un homme meurt comme miaule un chat italique ? Cri indéchiffrable

de l'agonie, « expression de joie maladive » du « visage convulsé

» , mais peut-être ni plus ni moins que celui de l'auteur et du

lecteur, espace-temps rama du sexe et de la mort dont se tisse et où

oscille l'espace-temps textuel. « C'était un des derniers retentissements

de la sensibilité, qui semblait se retirer au centre inconnu d'où

partent et où s'adressent nos sympathies » .

Le texte balzacien s'engendre d'une complicité contradictoire entre l'errance

passionnelle et l'obsession typologique. Le roman est cheminement contre les

chemins, contretemps, à la fois ordre et désordre, aventure amoureuse

des lois. La pension exhale une « odeur sans nom dans la langue »

, l'auteur lui donne un nom: « odeur de pension » . Quant

aux atmosphères catarrhales de chaque pensionnaire, jeune ou vieux, il

les qualifie de « sui generis » , culture latine pour anthropologie

inepte, jolie prédication vide. On définit par l'indéfinissable,

on engendre un genre par l'inengendrable: le singulier individuel. Mais quoi

de plus riche, de plus signifiant que cette ethnologie concrète composite

? Femmes qui ont eu des malheurs, casquettifères, idémiste

(celui qui ne parle que pour répéter ce qu'un autre vient de dire),

hommes à passions, ou bien ces hommes dont nous disons en les voyant:

// en faut des comme ça, etc., d'abord comme quoi ? Balzac se

tait, bien qu'au début du livre il clame: « Comparaison vraie !

» , après avoir comparé. La vérité qu'énonce

l'auteur est exclamative, en tout cas romaine, non italique.

Mme Hanska prononçait tieuilles. « Balzac annonce à

son amie qu'il s'est amusé à placer le mot, " mais non pas

dans la bouche d'une jeune femme, non: d'une horrible vieille. Je ne vous ai

pas voulu de rivale " » (La Comédie humaine, tome

III, La Pléiade, 1976, notes). Quant au rourou, on distingue mal sur

le manuscrit « si Balzac a écrit ronron ou rourou

» (ibid.). Au fond, faut-il décider ? Certains chats font

ronron, d'autres rourou, et ça dépend des moments, et très

certainement des écrivains. Le mimétisme de l'onomatopée

est plus puissant, plus délié et plus différentiel qu'on

ne croit, de pouacr(e) à beu(a)rk on passe d'un univers sociosémantique,

pour ne pas dire simplement humain, à un autre. « L'éditeur

des Bibliophiles de l'originale, que ne satisfait pas rourou,

rappelle que Balzac écrit ronron dans Les Peines de cur

d'une chatte anglaise » . (Ibid.). Botté ou pas, Le Chat Qui

S'En Va Tout Seul disparaît au Cheshire. Qu'en pensent Baudelaire, Jakobson

et Lévi-Strauss, Colette, Céline, Maurice Roche, Malraux. Clara

Malraux, à propos d'un texte d'André: « amusée aussi

d'y retrouver mon vocabulaire chat touffu, chat tout ras » (La Fin

et le Commencement).

Il faudrait voir un apologue essentiel dans le fait que le plus fondamental

des signes typographiques est le moins lisible, parce que le moins visible:

l'espace entre les mots. C'est à partir de cet espace et des mots qu'on

peut analyser un aspect du mimétisme textuel. Le meilleur mime d'un référent

concret est une photographie, ensuite un dessin, ensuite un plan où les

objets seraient remplacés par leur nom, etc. Indépendamment de

toute notion de motivation ou de ressemblance, on pourrait nommer mimétique

ou pseudomimétique la relation réflexe (convention culturelle)

entre le mot et la chose. La littérature est à un certain égard

le champ spécifique difficilement spécifiable d'une lutte mortelle

entre mimésis et science. Mais il est un usage mimétique de la

science, c'est proprement le dogmatisme. Que mime l'homme qui invente ? Il cesse

de mimer une culture qu'il va miner pour devenir mime cosmique, lorsque le corps

excède ou creuse, défraie la chronique pour frayer ailleurs.

Les sciences existent, mais les récits sont divers, diverses leurs articulations.

Passer, vivre et penser, c'est en même temps entre les récits

et à travers. On dit, même dans les textes les plus circonspects

et savants: entre la littérature et la vie, entre la science et la littérature,

etc., du moins on pose des équations aussi invérifiables ou problématiques.

L'entre est à la mesure de notre immense familiarité, et de nos

ignorances. L'entre est la vie même (la « vie » ),

la mort, le désir, le jeu qui joue aussi bien entre que

dans les termes. On ne vit pas qu'entre ou dans les termes, c'est parce

qu'il n'est de l'entre au dans que de pseudo-relations, que les connaissances

et les existences sont inégales, c'est parce qu'existe une empirie qu'il

y a un monde. Admettons la légitimité et la cohérence d'un

récit « 4 » : l'idée d'un récit « 5 »

est simplement absurde, ou bien il s'agit d'autre chose, de technologie complexe

mais encore triviale. De mysticisme. Un récit « 4 » n'a rien

en soi d'effrayant, le totalitarisme est autre chose, qui ramène toujours

pratiquement tout récit « N » à son propre récit

1/2: théologie du double-fond. Alors que le monde n'est pas

immédiatement logique mais aventureux. On veut le tout pour le perdre,

on ne s'égare que pour revenir, jamais au même endroit, on connaît

l'ordre indissociablement avec le désordre. Meta n'est jamais que métarama,

car il y a toujours un certain rama de méta.

Les contemporains de Balzac ont pu lire l'enseigne Pension bourgeoise des

deux sexes et autres. Nous avons évoqué la réclame

de César Birotteau. Dans le tome 1 des Hommes de bonne volonté,

Le 6 octobre, Jules Romains nous fait assister à la fabrication d'un

panneau-réclame par des peintres, successivement aux chapitres 2, 8,

13, dans une narration-description astucieuse, bruyante de questions. Ne considérons

qu'un fragment du chapitre 2:

L'ouvrage qui promet d'être le plus remarquable est l'ensemble sur calicot.

Il se divise en deux parties. La droite comprendra six lignes inégales

de texte. Leur emplacement est indiqué au fusain. Deux lignes sont déjà

dessinées. La première est peinte, en noir:

LE COMMERCE ME DÉGOUTE

La deuxième, en rouge; mais inachevée:

J'EN Al AS

Les trois dernières lettres:

SEZ

sont encore vides de couleur.

La partie gauche du calicot sera occupée par un sujet artistique assez

complexe, dont on n'aperçoit encore que les grands traits, esquissés

au fusain. [...]

Si l'on émet l'hypothèse que la partie la plus mimétique

est celle qui est la plus réaliste, LE COMMERCE ME DÉGOÛTE

semble plus proche d'un référent extérieur que J'EN AI

AS et SEZ. En effet, la première proposition est imprimée dans

le livre en noir, mais la seconde ne l'est pas en rouge, SEZ étant lisible

en trait plein. En rouge, la deuxième proposition deviendrait plus conforme

à l'idéologie mimético-réaliste. Ici, on touche

à une double limite, celle du réalisme et celle du texte éclaté

moderne.

Il serait tout aussi absurde d'imprimer en rouge le mot « rouge »

que d'imprégner de parfum la page où se lit le nom d'une fleur:

absurde en Science comme en Littérature... Le comédien ne tournera

plus le dos au public. On respirera sur scène une bonne odeur de poulet

rôti, plus tard les pets des légionnaires. Derrière quels

paravents ? Les légionnaires ne sont pas de vrais légionnaires.

Pourtant, Genet fait davantage qu'allégoriser une décomposition.

À défaut de l'il, notre nez est bien à nous. Pourtant,

encore, cela reste subordonné au Texte. Comme la Reconstitution olfactive

de Titus-Carmel est un bel hommage au musée. Quelle « Forêt

Vierge/Amazone » de parodie ou de poésie se sent au cur de l'Europe

à l'heure de la Transamazonienne et des sylves menacées ? Sans

doute cette question même dans toute son angoisse, dans la chimie du globe.

Le sui generis de Les Paravents prêche toujours mais

ne prédique plus, trop bien immonde il se vide au bord des typologies.

Dans le Journal de l'année de la peste à Londres, Daniel

Defoe reproduit des statistiques de décès. Dans l'Itinéraire

de Paris à Jérusalem, Chateaubriand mentionne sur trois pages

les frais des pèlerins pour entrer aux lieux saints, etc., les droits

à payer aux Turcs et aux Arabes. Dans Manhattan Transfer, Dos

Passos retranscrit, bien visible dans la page, des fragments du texte urbain,

un bout de chanson, de dictionnaire. Il s'agit de pseudo-mimétisme. Un

texte rapporté tel quel dans un texte fort s'y déréférencie.

Dans le texte scientifique, il se réduit à l'état de preuve,

argument, pièce à conviction. Dans le texte littéraire,

il se distord, indépendamment de tout procès de vérité,

il devient partie intégrante de la fiction. Malgré la lecture

naïve, loin que ce genre de citation offre quelque tranche de vie, c'est

la vie et la littérature qui viennent s'y abîmer en même

temps. Plaisir et terreur du clin d'il moderne.

Balzac n'affecte en rien la grammaire littéraire classique, mais son

humour typographique un peu saugrenu convient mal à une économie

dont il est l'un des promoteurs. Les catégories intellectuelles petites-bourgeoises

appuyées par l'École normaliseront l'écrit romanesque et

toute prose jusqu'à complète sclérose. Pas très

étonnant que le moindre dérangement typographique déclenche

un scandale, dans un XXe siècle encore plus surveillé et pudibond

que le siècle précédent.

Réaliste, Jules Romains déploie implicitement une parabole. Les

trois dernières lettres de ASSEZ, vides au §2, ne seront pleines

qu'au §8. Il faut saisir l'événement à la lettre,

entre les lettres, prendre au mot en sachant lire entre les lignes. Plus le

réalisme se veut physique, plus il risque la métaphysique. Le

texte moderne, infraphysique dans son jeu exploratoire des fissures de la langue,

pour lequel tout référent est suspect et tout grand récit

promesse totalitaire, en viendra à perdre tout réel par amour

du concret, sombrant dans une nouvelle idéologie du trou et du fragment,

du microscopique et du vestige. Dans les descriptions balzaciennes, le critique

Ramon Fernandez apercevait « des analyses qui ont pris feu » . Alors,

aussi, du « feu » qui raconte... Le génial auteur de Knock

et Donogoo défend l'unanimisme entre autres choses un simultanéisme.

Balzac, acceptons le terme, est visionnaire. Cela signifie une certaine contemporanéité

de vue et de regard, d'imagination et de culture, la coalescence des perceptions

et des normes, le jeu vécu des limites.

Récit du réel ? Plutôt récit, plutôt réel,

malgré le réalisme: réel, c'est-à-dire indiscernablement

individuel et social, émergence d'un dire historique, récit ni

1 ni 2, ni N ni 0, récit qui portera enfin le nom de l'écrivain

qui l'aura porté: récit neutre, ou arbitraire. Quoi est plus stupide,

d'ailleurs, parler de personnages romanesques comme d'êtres vivants ou

gommer dans un délire logique souvent haineux toute référence

à un monde ? Les journalistes les plus scrupuleux, les plus grands, à

l'écoute du quotidien mondial, pratiquent sagement la confusion des récits

et des langues. Ce sont peut-être nos derniers écrivains.

1. M. Pierre-Georges Castex, qui dirige la remarquable nouvelle

édition de La Comédie humaine dans La Pléiade, m'a aimablement

communiqué la copie d'une page manuscrite de Balzac et fourni quelques

précieuses informations corroborant mon intuition de départ. À

la parution du tome III, je lui dis que je croyais observer un quatrième

trait dans la rature du manuscrit et que j'envisageais une expertise. M. Castex

confirma mon impression: « Il est clair, à l'il nu, que votre

constatation est juste: ce sont bien quatre traits que Balzac avait tracés

» . Aujourd'hui, malheureusement allais-je écrire, je ne vois plus

que trois traits. M'intéressent plutôt désormais cet effet

de suggestions en chaîne, la mimesis, ce désir du quatrième

trait dissimulant aussi la rature. On notera que celle-ci ressemble aux ratures

en spirale pratiquées sur des mots ou groupes de mots apparemment non

soulignés dans la même page manuscrite, avec ce dessin fortuit

d'un trait mal tracé. Si toutefois quelqu'un veut voir encore de plus

près... une expertise n'est pas interdite.

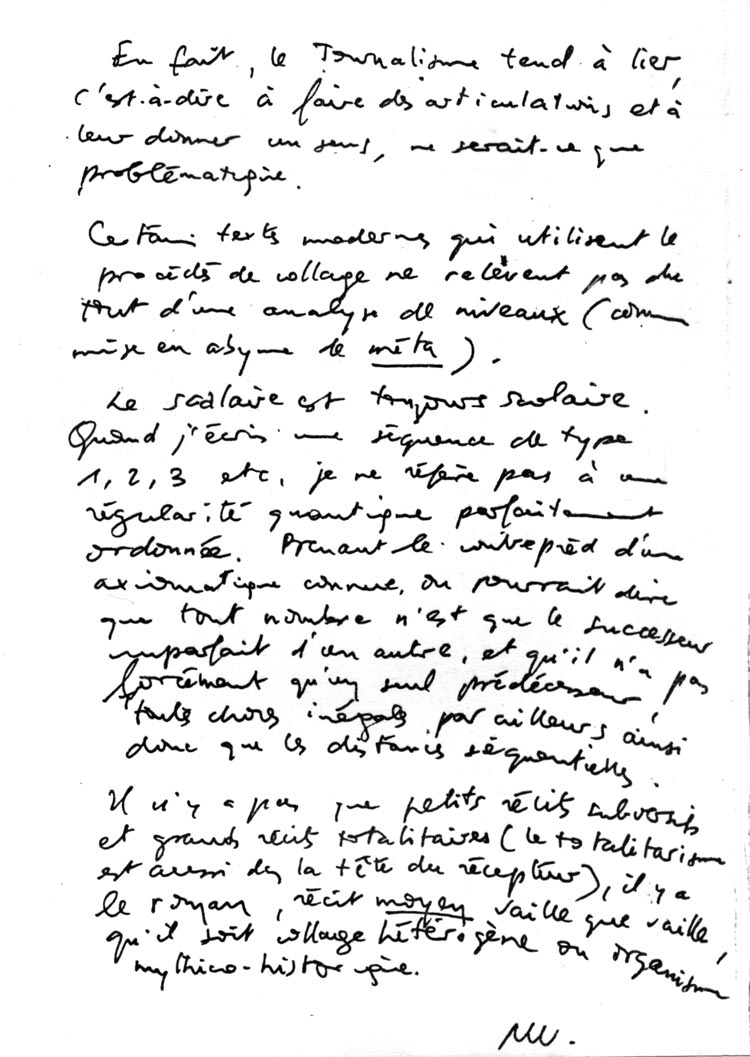

Add: 1979 (note manuscrite)

En fait, le journalisme tend à lier, c'est-à-dire

à faire des articulations et à leur donner un sens, ne serait-ce

que problématique.

Certains textes modernes qui utilisent le procédé de collage ne

relèvent pas du tout d'une analyse de niveaux (comme mise en abyme de

méta).

Le scalaire est toujours scolaire. Quand j'écris une séquence

de type 1, 2, 3 etc, je ne réfère pas à une régularité

quantique parfaitement ordonnée. Prenant le contrepied d'une axiomatique

connue, on pourrait dire que tout nombre n'est que le successeur imparfait d'un

autre, et qu'il n'a pas forcément qu'un seul prédecesseur, toutes

choses inégales par ailleurs ainsi donc que les distances séquentielles.

Il n'y a pas que petits récits subversifs et grands récits totalitaires

(le totalitarisme est aussi dans la tête du récepteur), il y a

le roman, récit moyen vaille que vaille, qu'il soit collage hétérogène

ou organisme mythico-historique.

MV.