Contre la bande dessinée (choses lues et entendues)

Collection Eprouvette, l'Association, 2007, ISBN 978-2-84414-255-9.

À partir d'un matériel textuel globalement très pauvre provenant « intégralement de conversations entendues, de supports imprimés (livres divers, journaux, revues et magazines), de sites Internet ou d'émissions radiophoniques et télévisées » (crédits), Jochen Gerner réalise avec Contre la bande dessinée un inventaire subjectif des clichés culturels qui circulent autour de et par la bande dessinée, inventaire divisé en chapitres thématiques.

Malgré le matériel usité, ce livre est un exercice critique jubilatoire, d'une invention formelle constante. Avec une intelligence et un humour délicieux, Jochen Gerner détourne, illustre, parodie, contre-illustre, caricature, recoupe et oppose les clichés qu'il a pu glaner ici et là sur la bande dessinée.

Véritable bijou graphique, le dessin synthétique de Gerner arrive à un niveau d'épure formelle inouï, et pousse très loin une investigation des possibilités des articulations textes/images.

Contre la bande dessinée, bien plutôt qu'un manuel ou un pamphlet, est une bande dessinée d'une rare qualité.

Dr C.

|

|

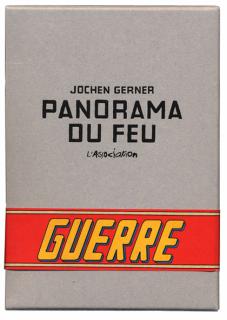

Panorama du Feu

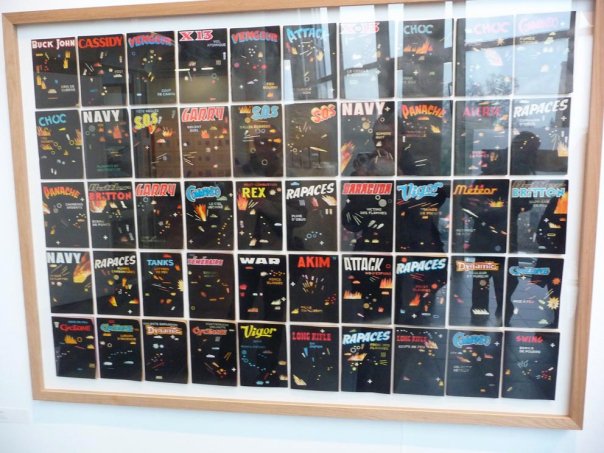

Panorama du Feu est à l’origine une pièce de Jochen Gerner exposée à la galerie Anne Barrault en 2009. Si j’ai bien suivi, ce fut d’abord sous forme d'un tableau compilant 50 couvertures retravaillées de fascicules de gare des années 50 à 70, tous autour du thème de la guerre.

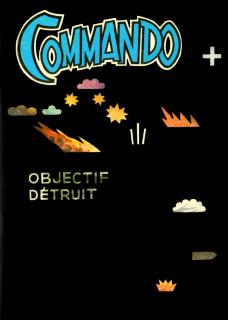

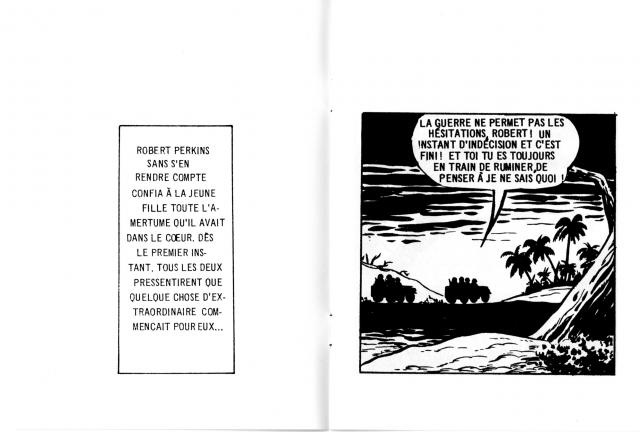

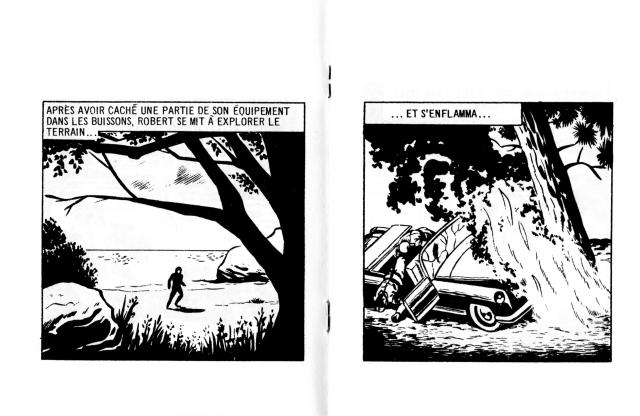

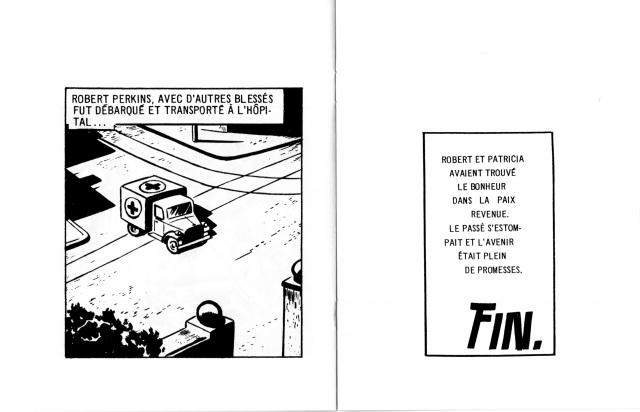

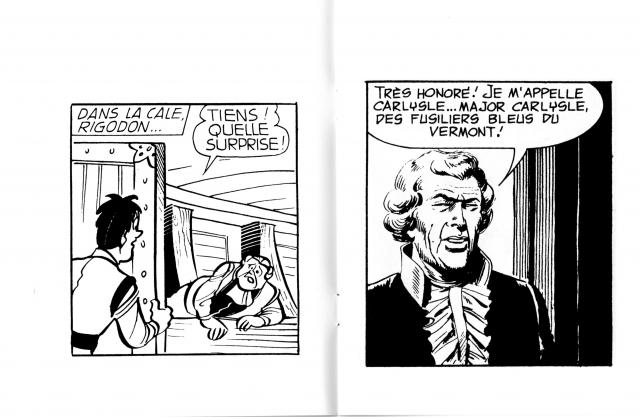

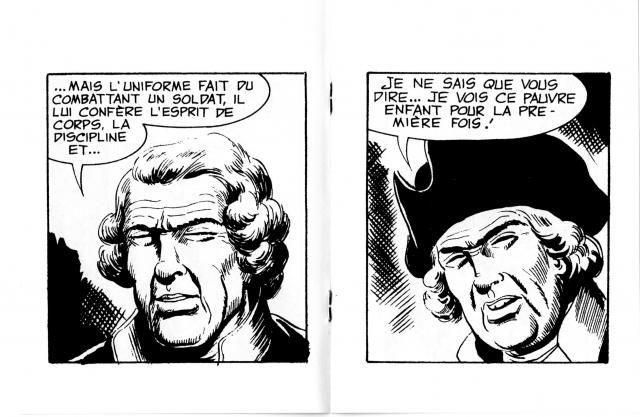

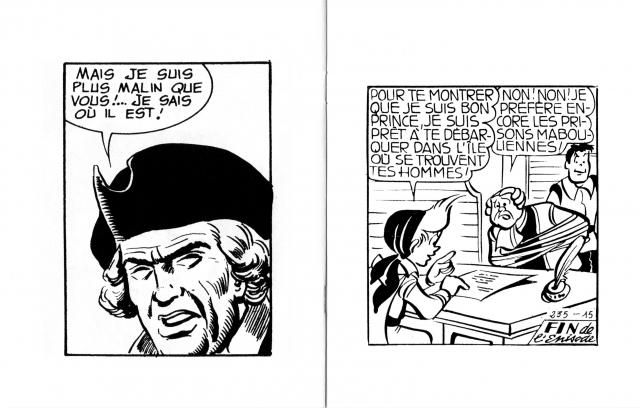

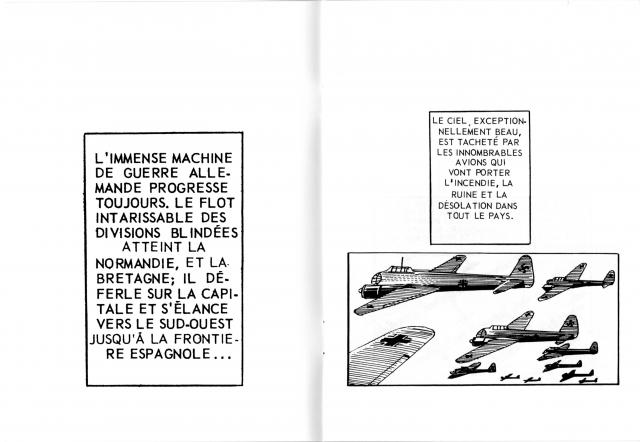

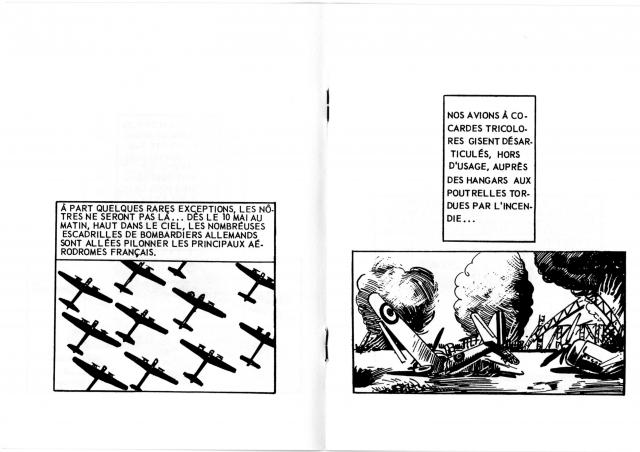

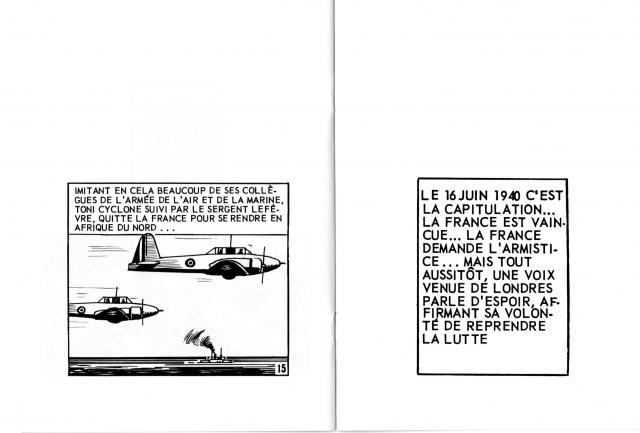

Aujourd’hui, c’est un coffret assez simple et dépouillé (mais cher quand même, ce qui peut facilement rebuter), qui regroupe 50 petits comics de 6 pages et dont chacune des couvertures est la reproduction d’un des éléments du Panorama du feu d’origine. A l’intérieur de ces comics, Gerner a réalisé une réduction du pocket de base, se servant d’une case par page et parfois utilisant les publicités d’époque qui s’y trouvaient. Si j’ai bien suivi donc, ces réductions ne faisaient pas partie de l’œuvre exposée (mais peut être que je me trompe, je n’ai pas réussi à trouver l’information).

Il y a donc deux mouvements distincts, un travail de recouvrement pour les couvertures, et un travail de réduction pour le contenu des pockets.

Pour le recouvrement, Gerner a peint toute la surface en noir, ne laissant que le titre de la série, et trouant ce noir de pictogrammes et de formes schématiques (explosions, lignes de force, fumées) qui laissent entrevoir les couleurs du dessin premier, un bouillonnement sous la couche d'encre qui fait comme une promesse (promesse certainement déçue si nous pouvions voir la couverture d'origine).

Pour la réduction, Gerner procède selon une logique variable, parfois cela s’apparente à un résumé d’une action (peut être elle-même réinventée), parfois à une compilation d’une caractéristique graphique, parfois à une variation sur un même thème. Parfois encore, la logique de la réduction nous échappe, et le choix des cases nous semble avoir été décidé arbitrairement, ou simplement pour des effets de rimes ou de ruptures.

Quelques exemples de réduction, je mets ici 3 séries de 3 doubles pages :

Jochen Gerner, en tant que membre actif de l’OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentiel, groupe né au début des années 90 calqué sur l’OuLiPo de Queneau), a souvent pratiqué ce genre d’exercice. Ici l’ouvrage n’est pas estampillé OuBaPo, et il a le mérite de ne pas s’en tenir à une simple exécution d’un système, ou de viser simplement une pirouette formelle en forme de gag. Pour le coup, pas beaucoup d’humour dans l’ensemble, pas de sanctification non plus de l’objet de base ou même de la bande dessinée, il y a un grand détachement du travail de Gerner par rapport à son objet. Tout ça fonctionne sur un effet d’accumulation, au bout de plusieurs dizaines de comics c’est effectivement un regard panoramique qui se forme, mais qui ne se pose pas sur les pockets, plutôt sur un autre monde, une déformation grotesque du notre, héroïsme, guerre froide, virilité, c’est un univers à la fois bête, vulgaire et fascinant qui se distingue.

Fascinant parce qu’aussi mystérieux, les règles, la narration, les personnages, tout est fragmenté et obscur, le détail est montré, mis en relief, et l'ensemble est caché, déformé, pour déboucher sur autre chose. Le recouvrement et la réduction fonctionnent comme un commentaire sur les pockets de gare et surtout une réinvention d’un lieu inconnu qu’on ne pourrait voir que par morceaux, les caches et les trous étant aussi visibles que ce qu’ils obstruent ou montrent. C’est comme un clignotement qui nous fait deviner un paysage, et ce clignotement même crée une image nouvelle.

Dans ses outils utilisés, Panorama du feu est bien de la bande dessinée sous contrainte, il y a aussi quelque chose de l’installation dont il est originaire. Ce qui le distingue en fait de l’OuBaPo, c’est que ce travail n’est pas une exploration des potentiels de la bande dessinée, il ne cherche pas à produire un discours sur la forme ou une recherche qui se cantonne à un système de variations, les recouvrements et les espace entre les cases sélectionnées marchent comme une béance, un vide qui donnent accès à une re-création imaginaire autour d'une violence obsédée et ridicule.

C’est un objet mixte, un peu aride, dont il est difficile de se saisir, qui pose un problème de lecture : impossible de s’enquiller les 50 comics d’affilée, on feuillette, on pose, on y revient, on ne regarde que les couvertures, on ne lit que les réductions, on tourne autour longtemps. C’est donc aussi une proposition intéressante sur l’usage du lecteur/regardeur, qui doit s’inventer sa propre pratique pour trouver un accès à cet objet hybride.

(Par ailleurs, Panorama du feu gagne certainement à être lu en ayant en tête les autres travaux de Gerner autour de la liste, du recouvrement et des pictogrammes. C’est un coffret qui prend un sens plus solide lorsque l’on sait qu’il arrive après Contre la bande dessinée ou TNT en Amérique)

Julien Meunier